陸上自衛隊の地域見積〜他の見積の基盤、地域の特性がお互いの戦術行動に及ぼす影響を解明

あらゆる見積の基盤

以前に情報見積に関する記事を書きましたが、その中で少しだけ地域見積に触れました。

(その時の記事はこちら→陸上自衛隊の情報見積〜競合分析も緊急事態対応もこれを応用すればバッチリ?!)

でも、戦術の思考過程では、任務分析→地域見積→情報見積→作戦見積となっており、見積の中では実は一番最初にやるべきものです。

つまり、この地域見積がその後の見積の基盤になるのです。

では、その地域見積は何のために行うのか?

そしてその手順は?

今回の記事ではこれらについて解説したいと思います。

今回も陸上自衛隊教範(教科書)である野外幕僚勤務を参考に記述します。

この教範は一般に入手することはできませんが、国立国会図書館で昭和43年版を閲覧することができます。

余談ですが、より詳しく幕僚見積の内容を知りたい!と言う方には、同じく国会図書館で閲覧できる「陸戦研究」という部内誌をオススメします。

これは目黒にある陸上自衛隊幹部学校が発行しているもので、巻末には6ヶ月単位で攻撃、防御といった一つの戦術行動を焦点に、一連の幕僚見積が連載されているので、より詳細に内容を確認することができますよ。

地域見積の目的

野外幕僚勤務によりますと、地域見積は「状況判断または幕僚見積等に資するため、我が任務の達成に影響を及ぼす地形などを戦術・戦略上の観点から特性を把握して、彼我の行動に及ぼす影響を考察する」とあります。

地域見積は指揮官の状況判断にも使われますが、他の幕僚見積でも活用されるものです。

なので、「その後の見積の基盤」となる訳なんです。

また、この見積では、自分に及ぼす影響だけではなく、「敵にとってどんな影響があるのか?」と言う観点で見積もることも大事になります。

この後に解説する見積の結論にも出てきますのでお忘れなく。

地域見積の手順

教範の中では思考過程と記述されていますが、手順と思って差し支えありません。

地域見積は以下の手順で行います。

- 任務(第1条)

- 地域の概説(第2条)

- 地域の分析(第3条)

- 結論(第4条)

これを全部解説すると膨大な量になりますし、陸上自衛隊でもこの中から必要な要素を抽出して見積を行うことがほとんどです。

ですので、今回も絶対に外しはいけない部分を焦点に解説します。

任務(第1条)

地域見積以外でも、第1条は「任務」となっています。

これは指揮官から示される指針を明確に理解した上で、以降の見積作業を行う必要があるからです。

ただ、地域見積と情報見積って、ほとんどの場合は同じ情報幕僚がやるので、果たしてこの項が全見積に必要なのかはちょっと疑問ですが。

でも、地域見積の第1条では、1つだけ大事なアウトプットがあります。

それは、見積の地域的な焦点と、考察すべき地域的な範囲を明らかにすること。

つまり、部隊の任務を考慮して、どの範囲を見積の対象とし、どこを重点的に分析するのかを決めることです。

多くの場合は、戦闘が発生する場所、つまり戦場が見積の焦点となり、敵主力(親部隊)がいる地域から、我の主力部隊(親部隊)がいる地域までが考察の範囲となります。

地域の概説(第2条)

ここでは、稜線・水系、地表面土質、植生などの一般的な特性を把握するのですが、一連の見積を行う幕僚作業としてはスキップされることが多いです。

なぜなら、平素からこの手の資料は地誌担当者が整理しており、必要に応じてそこから引っ張ってくれば良いからです。

私自身も「地域の概説」を一からやったことはないですね。

地域の分析(第3条)

ここは地域見積において重要な段階になります。

それは、第2条で把握した一般的な特性を、戦術的な視点で分析していかなければならないからです。

例えば、視界や射界(射撃できる範囲)、戦車などの車両が走行する場合の障害度などを明らかにしますが、中でも重要なアウトプットは緊要地形と接近経路。

この2つは情報見積、作戦見積に直結します。

では、緊要地形と接近経路とはなんでしょうか?

緊要地形とは、それを占領または支配することによって、彼我の戦術行動に決定的な影響を与える地形のことです。

つまり、攻撃側にしてみれば獲得しなければならない地形、防御側にしてみれば守らなければならない地形になります。

一般的には、観測点となるような山や、機動上の要点となる橋、離島作戦における上陸地点などが該当します。

そして接近経路とは、この緊要地形または目標に至る経路になります。

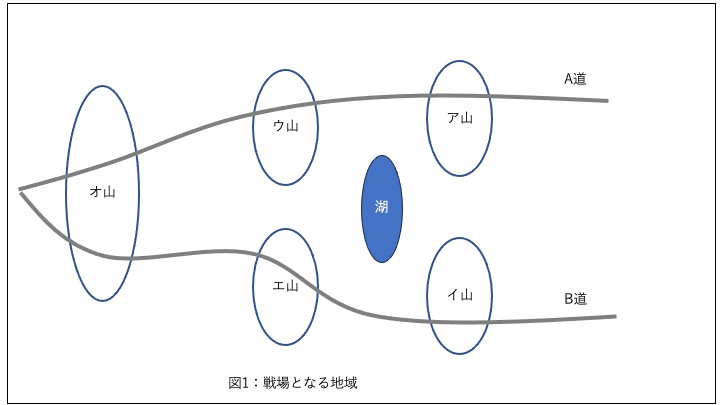

下の図1「戦場となる地域」をご覧ください。

すっごくデフォルメした地形ですが、この中でア山からオ山が緊要地形、A道とB道が接近経路となります。

ちなみに、この中で一番重要な地形はどれだと思いますか?

一番重要な地形はオ山です。

なぜなら、オ山付近でA道とB道が集約するので、ここを確保していればどちらの経路も押さえられるからです。

つまり、防御する側にとっては最終的に守る場所、それゆえに、攻撃する側にとっては最終的な攻撃目標になります。

実際の地形は図1よりも複雑で、大小様々な山や丘、道路網があるのですが、戦術的に本当に重要な地形や経路をあぶり出すには、部隊の規模を考慮しつつ、緊要地形と考えられる場所は、その一般的な価値と、敵にとっての価値、我にとっての価値を明確にする必要があります。

これは接近経路についても同じで、この過程を経ることで、単なる地図が下図のような戦術的に意義あるものに変化します。

ちょっとマニアックなことですが、全て青表記なので、我が攻撃をする場合を表しています。

具体的な地名からC-1とかA1のように、記号のような呼び名に変わっています。

ちなみに、Cは"Critical Terrain"のC、Aは"Avenue of Approach"のAです。

結論(第4条)

ここでは、地域の分析(第3条)の結果を踏まえ、「敵の戦術行動に及ぼす影響」と「我の戦術行動に及ぼす影響」を明らかにします。

結論用に図2をアレンジしたのが図3です。

パッと見での違いは、赤い線が2本入ったところ。

赤色は敵に関するものを意味しますが、ここでは「敵の防御に及ぼす影響」が付記されたと考えてください。

これから何が言えるかというと、敵の防御で一番大事な地形はC-5(オ山)で、防御の第1線となるのはL1またはL2と言うことです。

では我の攻撃にとってはどうでしょうか?

我の攻撃目標になるのはC-5、主要な攻撃経路はA1とA2と言うことになります。

なお、結論では、地形の観点からどのラインが防御の第1線として相応しいか、どの経路が攻撃方向として適しているのかまで求められます。

まとめ

地域見積の概要をご理解頂けましたでしょうか。

ここでの結論が、次の情報見積では「敵はどっちのラインを第1線として防御するのか?」を検討するための材料となり、その後の作戦見積では、「我はどちらの経路に主力を向けるべきか?」を検討する際の材料となります。

冒頭で、「地域見積はあらゆる見積の基盤」と書いたのはこのことなんですね。

ちなみに、地形を市場や商品に置き換えてみると、会社でマーケティングや営業戦略を検討するときに応用できるかもしれませんね。