陸自の戦術:防御編(その1) 「守り」でもアグレッシブ 防御の定義と重要な9つの要素

今回からは「防御」について解説します。

これも、陸上自衛隊の教範(教科書)である、野外令の記述に沿って解説します。

この本は一般には販売されていませんが、国会図書館で昭和43年版を閲覧することはできます。

目次

防御とは〜守りになると弱い?

「防御」という言葉の響きには、「守っている」というイメージと同時に、何か劣勢に立たされたような印象を受けませんか?

スポーツの解説とかでもよく、「いや〜守りに入ってはいけませんね。ここはもっと積極的に行かないと。」とか言いますよね。

一方的に攻められ続け、それにひたすら耐えるという、ちょっと悲壮感も漂います。

では、軍事における防御とはどのようなものでしょうか。

野外令には、

地形の利用及び準備の周到等待ち受けの利によって勢力の劣勢を補い、火力及び逆襲によって敵の攻撃を破砕

最後の方に「敵の攻撃を破砕」という勇ましい言葉がありますね。

これは、「相手よりも少ない勢力で、いかに相手の意思を打ち砕くか」ということです。

勢力が少ないという不利点があるものの、防御する側には、川や谷といった天然障害の利用や、相手の攻撃から身を守るための陣地、地雷原などの障害を準備して待ち受けられるという利点もあります。

また、ただ待ち受けるだけではなく、こちらが準備したトラップ(障害)に引っかかってまごついている相手に、火力を集中させたり、逆襲(奪われた陣地を取り返すために、防御している側が行う攻撃)によって、「もうこれ以上攻撃続けるのムリ」と思わせれば、防御の目的は達成です。

どうでしょうか。思ったよりもアグレッシヴですね。

でも、「待ち受け」である以上、相手の出方に翻弄されてこちらの戦力が分散したり、予定した行動ができなかったりと、受動的になりやすいという特性はあります。

これをいかに克服するかが、防御を成功させる鍵となります。

防御で重要な9つの要素

防御においては、以下の9つの要素が重要とされています。

- 地形の利用

- 警戒

- 相互支援

- 全周の防御

- 縦深の防御

- 組織的な火力

- 組織的な障害

- 柔軟性の保持

- 主動的な戦闘指導

地形の利用

地形とは、丘や谷のような起伏であったり、川や崖、森林のような天然の障害を指します。

守る側にとって「地形=戦力」なので、これらを有効活用できるということは最大の利点。

これにより、相手よりも少ない勢力でも対等に戦えるようになります。

地形をしっかり分析し、その強度に応じてこちらの戦力を配置することが大事ですね。

警戒

攻撃する側の利点である「行動の自由」を封じるためには、相手の出方を推測し、そこに注意を払っておく必要があります。

これにより、相手が先手を取る前にこちらが何らかの処置ができるので、防御していても主動的に戦えるようになります。

企業に例えると、こちらが優勢な市場に参入しようとする、競合の動きを「警戒」するのと同じですね。

相互支援

それぞれの陣地が単独で戦うよりも、お互いに補い合って戦う方が断然有利だというのは、何となく想像できるかと思います。また、お互いに支援することで、相手が陣地の間をすり抜けることも防止できます。

全周の防御

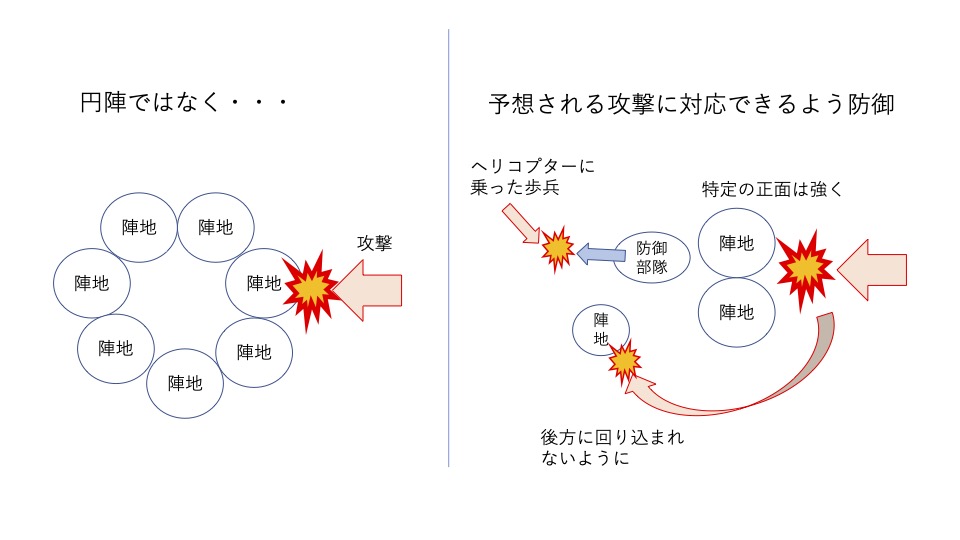

「円陣で守る」という意味ではありません。

下の図をご覧下さい。

相手の主力が攻撃してくると思われる方向は最も強く守り、一部の部隊による側方や後方への回り込みを防ぎ、ヘリコプターに乗った歩兵による、後方地域に対する攻撃(ヘリボン攻撃と言います)など、予想されるあらゆる攻撃に処置できるようにすることが、「全周の防御」ということです。

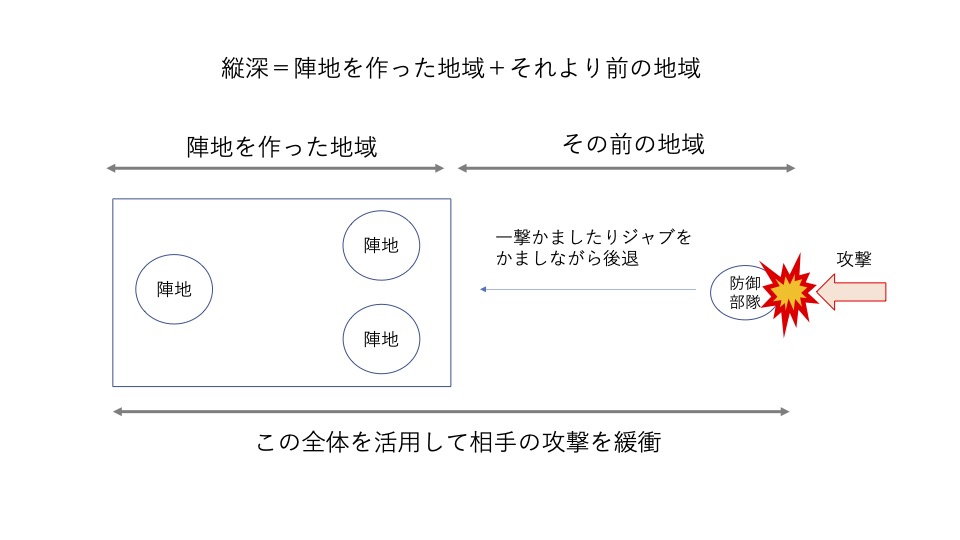

縦深の防御

陣地を作る地域を縦長に取ることも大事ですが、その前の地域の有効活用にも留意することが大事です。

これにより、十分な縦深を確保して、攻撃の衝撃力を緩衝できるようになります。

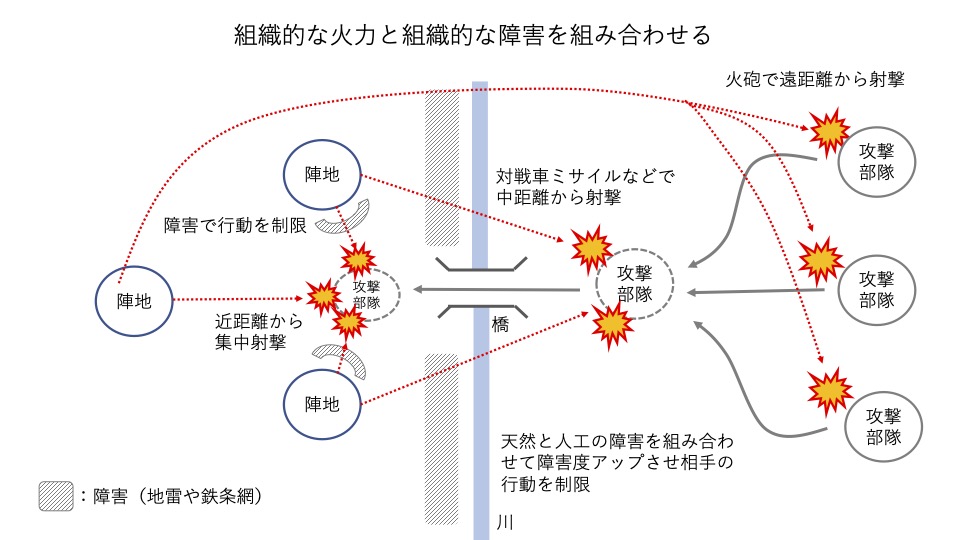

組織的な火力/組織的な障害

この2つは密接な関係にあります。

下の図をご覧下さい。

火力とは火加減のことではありません(笑)

大砲や機関銃、対戦車ミサイルなどの火器の威力のことです。

火力は遠距離から近距離まで、様々な火器を組み合わせ、遠くから相手の勢力を減殺していくように構成するのですが、これを効果的にするためには、障害が不可欠です。

障害は、相手をこちらの思う方向に誘導し、火力の集中発揮で打撃を加えられるよう、天然障害と人工障害を組み合わせて構成していきます。

障害と火力がうまく組み合わさると、こちらが主導権を握れますね。

柔軟性の保持

防御はどうしても受動的な性格のものなので、戦況はこちらが思い描いたようには進まないのが普通です。

このため、万が一に備えて、部隊を転用したり、火力の方向を変えたりできるような柔軟性が必要となります。

「万が一」とは、「起きたときのリスクがデカいもの」に対して備えるということなのですが、使える戦力がカツカツだと全く振り回しができないので、予備隊をしっかり保持しておくことが肝となります。

主動的な戦闘指導

ここでの「指導」とは、「指揮」と読み替えても大丈夫です。

防御の有する受動性を克服して、主動性を如何にして相手から奪うかが防御成功の秘訣なのですが、最後は戦闘間の指揮でこれを実現しなければなりません。

このため、まずは相手の動向に関してしっかり情報収集を行なって、何をしようとしているのか事前に察知するように努めます。

そして予測できた相手の出方に対して、火力を奇襲的に浴びせて打撃を加えます。

もし、大事な陣地が取られそうになれば、躊躇せず逆襲を行い、怯んだ相手に追い討ちをかけるように火力で叩き、最終的に「攻撃やーめた」の状態に追い込みます。

防御の指揮は、もしかしたら攻撃よりもアグレッシブであるべきかもしれませんね。

まとめ

防御は受動性という性質があるものの、こちらが準備した地域で待ち受けできるという利点もあります。

様々なトラップを仕掛けて相手を翻弄し、最後は積極的な戦闘指揮で相手の意思を打ち砕くことが防御成功の要です。

次回は、防御の方式と防御計画について解説します。