ニュース解説:自衛隊に常設の統合司令部を創設し統合司令官が指揮する体制へ〜統合司令官が必要な理由と今後の課題

統合司令官の創設検討

9月19日の時事通信の記事に、「統合司令官の創設検討 自衛隊を一元指揮、有事に備え」というものがありました。

以下、その抜粋です。

防衛省は、陸海空3自衛隊の部隊を一元的に指揮する「統合司令官」と、それを支える「統合司令部」を創設する案について本格的な可否の検討に入った。(中略)自衛隊の指揮は現在、制服組トップの統合幕僚長が首相や防衛相を軍事専門的観点から補佐して命令を受け、その執行に当たる体制。統幕長を支える組織として、陸海空の自衛官(制服組)や一部の防衛官僚(背広組)で構成する統合幕僚監部が置かれ、部隊運用や計画策定など実務を担当している。

出典:「統合司令官」の創設検討 自衛隊を一見指揮、有事に備えー防衛省:時事ドットコム

常設の統合司令官が部隊運用を行い、統幕長は首相や大臣の補佐に専念する体制に移行する検討が本格化したようです。

多彩な資格がスマートフォンで手軽に本格的な学習ができるオンライン試験対策講座これまでは統合幕僚長の2キャップ

これまでは、統幕長が2つの役割を担う「2キャップ」でした。

「2キャップ」とは、「2つの帽子を被り分ける=2つの役割を持つ」と言う意味。

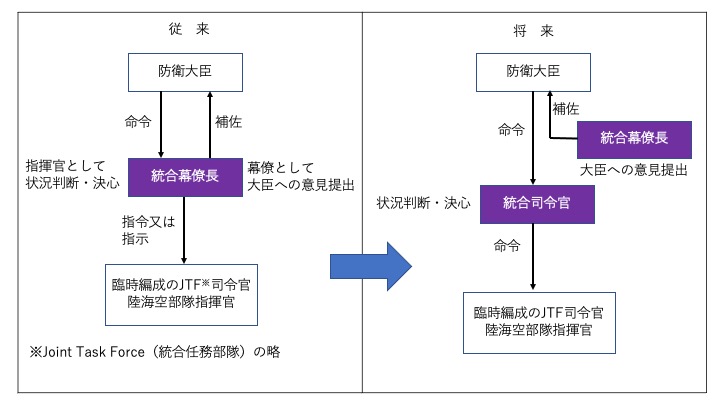

つまり、首相や防衛大臣を軍事的な見地から補佐する「幕僚」としての役割と、有事にはこれに加え、大臣の命令を執行する「指揮官」として役割を担っていたということです。

形式的には、防衛大臣が自衛隊の部隊を指揮することになっていますが、実態としては、大臣の命令に対し、統幕長が「統幕長指令」や「統幕長指示」を発出して部隊を指揮(運用)していたのです。

統幕長には指揮官の役割もあったので、指揮官固有の状況判断や決心も担っていました。

一般に部隊の規模が大きくなるほど、考慮要素が増えるため状況判断は複雑になり、さらに、各種事態への適時の対応を考えると、タイムリーな決心が不可欠となり、これだけでも相当な負担となります。

また、統幕長の本来の任務である大臣補佐も、政策決定に影響を及ぼすものであるため、必然的にその内容は重いものになります。

この2つの役割を一人の役職者に担わせるには無理がある、というのが制服サイドの考えで、解決策として部隊運用に専念できる統合司令官と、それを支える統合司令部を設置しようということになったのです。

これによってどう変わるかを表したのが下図になります。

今後の課題

統合司令官の創設で、部隊運用に専念できる最高司令官が誕生することになります。

しかし、大規模な部隊運用は、軍事的合理性のみで判断できるものではありません。

このため、統合司令官の状況判断に内局が介入してくることが予想されます。

そうなると、統合司令官は逐一内局にお伺いを立てながら部隊指揮を行うことになります。

これでは、統合司令官創設の狙いの一つである「即応性」の向上は望めません。

また、統合司令官(統合司令部)創設を内局の立場から見ると、従来は統幕長(統合幕僚監部)とのみ調整すれば事足りていたところが、「大臣補佐については統幕長と、部隊運用については統合司令官と」のように、調整窓口が2つに増えて業務が複雑になる可能性があります。

即応性の担保と業務フローのシンプル化が今後の課題と言えそうです。