無駄の少ないスマートな仕事をしたいのなら陸自の「思考過程」を使ってみよう!

目次

いきなりWBSはNG

自衛官から会社員になって随分経つので、民間企業での業務手順にもだいぶ慣れてきました。

でも、いまだに馴染めないこともあります。

それは、チームでも個人でも、何か検討してアウトプットを出すような時に、思考過程を整理することなく、いきなりWBSのような細部の業務予定を作ろうとするところです。

「えーっと、これを考えて、あとはこれを考え・・・。いや、待てよ、このときにあれも検討すべきかな?」

といった感じに。

仮にそれらしいWBSが出来上がったとしても、「なぜその手順なのか」といった背景的なものはリーダーの頭の中にしかないので、メンバーは意図が十分に理解できず、分担して作業をしても、その成果物はリーダーの期待したものではなくて、やり直しをお願いすることになったりします。

また、アウトプットを上司に報告しても、どんな要素を踏まえた結果なのかが分からないので、すんなり受け入れてもらえず、「抜け漏れがないか、もう一度チェックしながらやってみて」と言われることも。

このような手戻りが多いと、なかなか仕事が進まないですよね。

時にはメンバーや上司の指摘で検討要素が増えたり、進め方の順序が大幅に変わったりして、さらに仕事が停滞することも。

そこで今回は、手戻りのないスマートな仕事を求めるあなたに最適な、陸上自衛隊の「思考過程」についてご紹介したいと思います。

多彩な資格がスマートフォンで手軽に本格的な学習ができるオンライン試験対策講座思考過程とは

思考過程とは、結論に至るまでの一連のプロセスを指し、通常はプロジェクトの主担当者が作成します。

もしかしたら、同じようなものは一般の企業の中にも存在するかもしれません。

思考過程の作り方は後ほど説明しますが、ざっくりしたイメージは、与えられた課題のアウトプットや、新たな方策(例えば新しい市場の開拓方法とか、新商品の案出)を導き出すまでに考えるべき要素が、概ね時系列で記載された図になります。

余談ですが、陸上自衛隊の中では広く普及したものですが、他の自衛隊ではある程度の階級にならないと知らない人もいます。

僕が現役の頃、海上自衛官(3佐クラスの方でした)の方に思考過程を見せたところ、

「なんですか??このブロック図は??」

と言われたことがあります。

もちろん、海上自衛官でもある程度のクラスになると、思考過程の存在と位置付けを知っていますが、陸上自衛隊ほど普及はしていないように感じました。

思考過程ができたら議論してコンセンサスを得る

思考過程は主担当者やリーダーが作って終わり、ではありません。

それをしっかり関係者と議論することが大事です。

陸上自衛隊では、思考過程だけを議論するステージを設けることもあります。

結論に至るまでに考えるべき要素の適否、抜け漏れがないか、順序として適切か、などを議論するのです。

議論の中で修正することも多々ありますね。

でも、ここで関係者としっかり議論して、どんな検討要素を踏まえて結論を導くのかコンセンサスを得ておけば、あとは思考過程を具体的な業務計画に落とし込んで進めるだけ。

関係者全員と認識の共有ができているので手戻りはほとんどありません。

思考過程の作成方法

では、思考過程はどうやって作るのか?

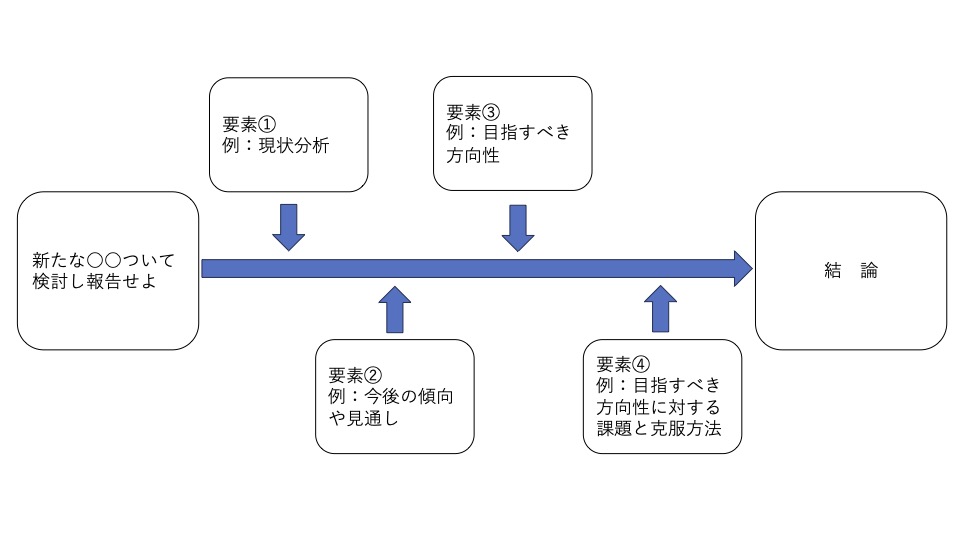

まず下のイメージをご覧ください。

最初に上司から与えられたお題があり、最後に導き出す結論があります。

そして、いくつかの矢印が上下から刺さっていますが、これが結論を導くために考える要素で、左から右に時系列に並んでいます。

つまり、頭の中で考えたことを見える化しただけですね。

実は過去に紹介した「任務分析」の手順もこれに当てはまります。

(その時の記事はこちら→目標の設定には任務分析〜与えられた任務から達成すべき目標を明らかにする手順(その1))

先ほどの図に任務分析の要素を当てはめたのが下の図です。

.jpg)

少しイメージアップできたのではないでしょうか。

思考過程を作ったならば、上司やプロジェクトのメンバーとよく議論し、結論に至るまでの要素に抜け漏れがないか、順序は適切か、などをチェックしてもらいましょう。

ここまでできたら、ようやくWBSのような細い業務計画に展開し、業務を進めていきます。

思考過程を作る上での注意事項

できるだけシンプルに

自分で作る時も、関係者と議論する時にも気をつけたいのは、「できるだけシンプルなものにする」ということです。

確かに、あれこれ考え始めると、一枚の紙には書ききれないくらい要素が増えてしまうこともあります。

実際、一枚のスライドに隙間なく検討要素が敷き詰められた思考過程を見たことがありますが、作った人以外は誰も解読できなかったですね。

なので、似たようなものを整理統合したり、影響が少ないと思われるものは思い切って切り捨てたりしながら、シンプルになるように仕上げていきましょう。

また、検討要素の箱の中は、つらつらと文章を綴るのではなく、キーワードを盛り込んだ箇条書きでまとめるようにしましょう。

「細かい内容は口頭で説明し、あとはキーワードを見れば思い出せる」が理想です。

ストーリーになるように

それぞれの検討要素は単独で存在するのではく、次の検討要素につながるものです。

つまり、検討要素①→②→③・・・・と流れがストリーリーのように、スッと頭に入るようなものでなければなりません。

任務分析の思考過程の場合、以下のようなストーリーになっています。

- 任務の中でどんなポジションにあって、どんな役割を演じることが期待されているのか?

- 自分のポジションと役割を踏まえた上で、そもそも任務上どんな特性があるのか?

- そんな任務を持った自分に与えられた土俵(地域→地形)の特性は?

- その土俵に乗っかてくる相手(敵)はどんなもの?

- 同じく、その土俵に乗る自分はどんな特性があるのか?

- 相手と自分の特性を比較し、お互いの動きを想像すると、いつまでに何を達成すべきなのか?

こんな感じです。

イメージできました?

まとめ

思考過程の重要性と作り方についてご理解いただけましたでしょうか。

思考過程は「どういう要素を踏まえてアウトプットを導き出すのか?」を説明するために欠かせないアイテムで、うまく使いこなせば無駄の少ないスマートな仕事ができるようになりますよ。

一度実践されてみてはいかがでしょうか?